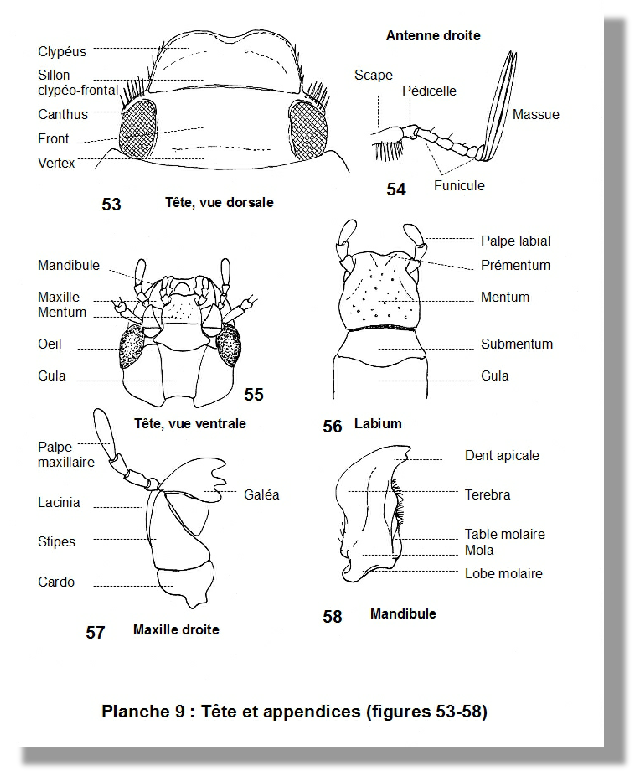

1. – La tête

Les sclérites constitutifs de la capsule céphalique sont fusionnés et forment l’épicrâne. La tête, sur sa surface dorsale, comporte le clypéus (épistome, epistoma), le front (frons), les joues (genae) et le vertex (fig. 53). Le clypéus, le plus souvent transverse, présente un bord antérieur habituellement entier, mais pouvant être incisé (Dichecephala), bilobé, denticulé ou prolongé par deux apophyses (Ceratogonia) ; ce bord antérieur pouvant être bien arrondi ou beaucoup plus droit. Les côtés peuvent être arrondis ou droits et parallèles ; incisés ou non vers leur base, découvrant l’insertion des antennes. Le disque du clypéus peut être plat ou concave avec les bords fortement relevés. La ponctuation est variable, faible ou dense, en points enfoncés, granuleuse ou râpeuse.

Le front est séparé du clypéus par un sillon clypéo-frontal plus ou moins souligné, parfois effacé au milieu. Ce sillon peut comporter une carène saillante quelquefois importante (Schizonychini).

Le front, en général convexe, peut porter une carène vers sa base. Il peut aussi être rebordé sur ses côtés. La ponctuation du front peut être identique avec celle du clypéus ou différente, souvent plus forte ou plus grossière.

Les joues dépassent les yeux en avant. Leur surface peut être plate ou concave. Elles se prolongent en un canthus qui entame plus ou moins fortement l’œil. Le canthus oculaire est le plus souvent présent, court ou allongé, bien pileux. La principale fonction du canthus est de protéger l’œil de toute forme d’abrasion, comme, par exemple, lors de la sortie du sol ou de l’enfouissement de l’adulte lors de la ponte. Il est quelquefois absent (Enariini malgaches). L’absence du canthus est une réversion (retour à un état primitif) et ne peut être considérée comme une synapomorphie au sein des Melolonthinae. Les yeux sont en général forts, bien visibles dorsalement. Ils sont plus importants pour les espèces crépusculaires ou nocturnes.

La pilosité de la tête est très variable. Elle peut être fine, espacée, couchée et courte, longue, dense, dressée. Il n’y a pas de présence de soies sensorielles. Le clypéus et le front peuvent présenter la même pilosité. Elle peut être aussi différente, celle du front le plus souvent plus longue ou abondante. La pilosité peut être faite de poils fins, de soies épineuses, de squamules ou d’écailles.

Le clypéus et le front sont en principe alignés sur le même plan. Toutefois, lorsque souvent le sillon clypéo-frontal présente une forte carène, le clypéus peut former un angle important avec l’axe du front et se trouver en position presque verticale.

Le vertex est la région de l’épicrâne située immédiatement en derrière du front, entre les yeux. Chez les Pachydeminae et les Schizonychini, il peut exister une carène frontale séparant le front du vertex.

Les pièce buccales sont composées du labre, des mandibules, des maxilles et du labium.

Le labre (lèvre supérieure), corné, est toujours visible, inséré sous le clypéus. Il est vertical, jamais dans le prolongement horizontal du clypéus, séparé de celui-ci par une suture et peut être transverse, aplati (Diplotaxini) et plus ou moins émarginé, incisé ou bilobé ou bien allongé (Leucopholini). Il ne présente jamais une forme conique comme chez certains Pachydeminae. La face ventrale du labre formée par une plaque membraneuse ou épipharynx, largement utilisée pour l’étude des Scarabaeidae laparosticti (Aphodiinae particulièrement), est assez peu diversifiée et n’apporte pas de caractères utilisables chez les Melolonthidae.

Les mandibules, entièrement sclérifiées, sont souvent fortes, souvent asymétriques, bien visibles et dépassant le labre sur ses côtés (fig. 58). Elles comprennent une base épaissie (la mola) et une pointe (terebra) souvent multidentée. L’apex des mandibules est généralement tronqué ou arrondi dans la majorité des genres. Elles ne sont pas le siège d’un dimorphisme sexuel secondaire important (quelquefois plus fortes chez la femelle). Les mandibules sont toujours présentes ches les Melolonthinae (souvent absentes chez les Pachydeminae).

Les maxilles, formées d’un cardo (pièce basale), d’une subgalea ou stipes, d’une lacinia (lobe interne portant des soies raides), d’une galea (lobe externe) et de palpes maxillaires, sont insérées sous les mandibules (fig. 57). Les palpes maxillaires comportent quatre articles, le dernier article étant plus ou moins allongé, subcylindrique et pouvant être excavé sur le dessus et quelquefois fortement dilaté. L’article apical peut être le siège d’un dimorphisme sexuel secondaire. La lacinia est très réduite chez les mélolonthides.

Le labium forme le plancher de la cavité pré-orale (fig. 56). Il est bien sclérifié. Il est contigu à la gula et est formé de trois parties : submentum, mentum et prémentum. Le postlabium comprend le submentum et le mentum. Le prélabium (ou languette des anciens auteurs) comprend le prémentum et les palpes. Les palpes labiaux ont trois articles, plus rarement deux articles. Les palpes peuvent être insérés sur le labium latéralement ou ventralement. La présence des trois articles est un caractère plésiomorphe ; la réduction des articles étant des apomorphies. L’insertion ventrale peut être considérée comme une apomorphie. Le mentum est généralement aplati, plus large que long et fusionné avec le prementum.

Les antennes ont généralement dix articles (caractère initial ou plésiomorphe chez les Melolonthinae) (fig. 54). Elles peuvent toutefois n’en avoir que neuf (Pseudopholis, Brachylepis). L’article I ou scape est allongé, fusiforme. L’article II ou pédicelle est toujours court et globuleux. L’article III, important pour la classification, peut être pas plus long ou plus long que l’article IV (Melolonthini). L’élongation de l’article III est un caractère apomorphe. Les articles précédant la massue sont courts et souvent prolongés en lame verticale. Les articles III à VIII forment le funicule (si massue de 3 articles). Les articles III à X forment le flagellum. L’article VII du funicule, précédant la massue, peut être très transverse, différent du VI. Le dernier article du funicule peut s’insérer au dessus de la base du premier article antennaire.

La massue antennaire ou clavus peut comporter de trois (majorité des tribus) à cinq-sept articles (Melolonthini, Heptophyllini orientaux). Cinq articles dans les genres Cochliotodes Burgeon, Ramilia Kolbe. Six articles chez Eupegylis Duvivier, Engistanoxia Lacroix, Hoplosternodes Burgeon. Le nombre le plus fréquent est trois articles (caractère plésiomorphe). La massue antennaire est variable en longueur, pouvant être plus courte que le funicule ou beaucoup plus longue. Le premier article de la massue antennaire peut être de la même longueur que les suivants ou plus court, jusqu’à la moitié des suivants, surtout chez les espèces ayant de nombreux articles à la massue. Les organes sensoriels sont concentrés sur les articles de la massue.

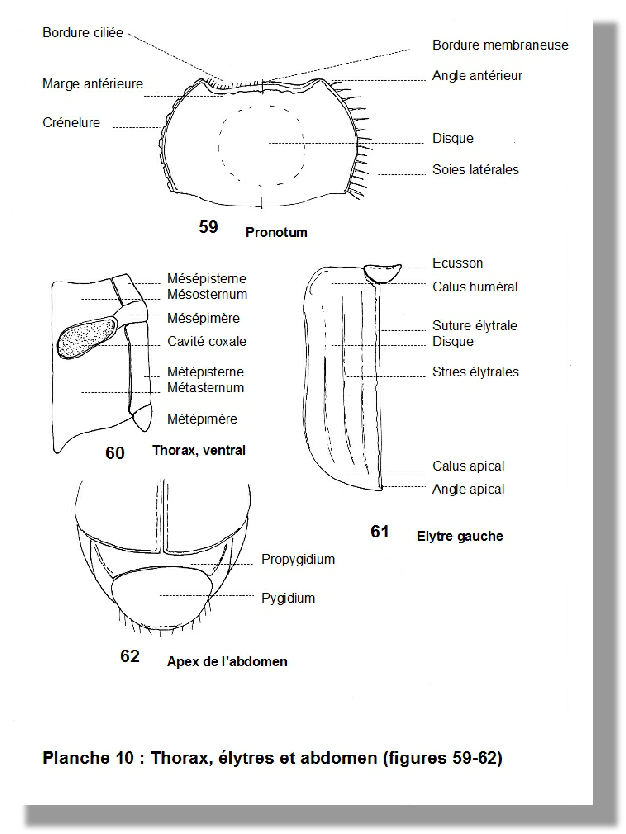

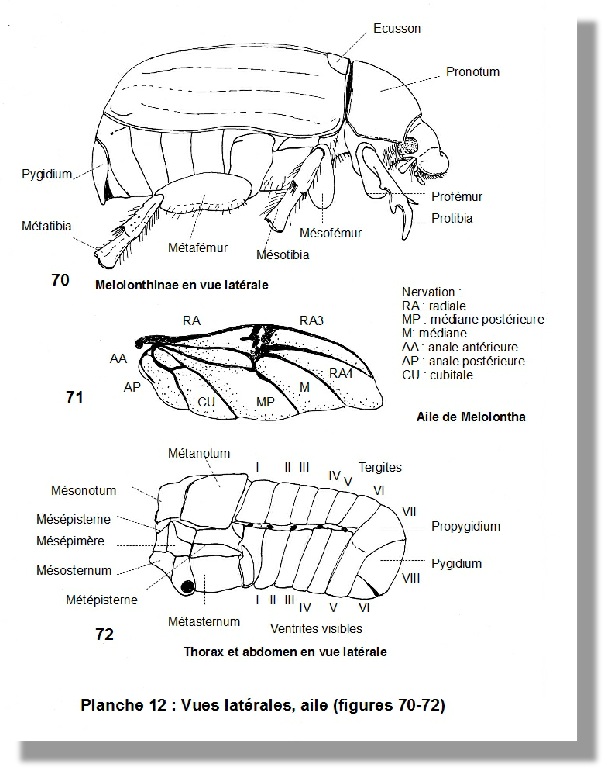

2. – Le thorax

Le thorax comprend trois parties distinctes : le prothorax, le mésothorax et le métathorax.

Le prothorax porte la paire de pattes antérieures. Sur sa face dorsale est le pronotum (fig. 59). Le pronotum est, en général, transverse, c’est à dire plus large que long ; quelquefois allongé ou moins large que la base élytrale. Ses côtés peuvent être régulièrement arrondis ou plus droits et convergents en partie antérieure ; crénelés ou pas sur la bordure qui porte en principe de longues soies. Les angles antérieurs sont arrondis ou prononcés. La marge antérieure peut être plus ou moins fortement rebordée en bourrelet ; elle est ou bordée de soies ou bordée d’un ourlet membraneux. Le disque est en général convexe, mais peut comporter une dépression antéro-médiane et plus rarement des tubercules ou protubérances. La ponctuation pronotale peut être éparse, irrégulière, serrée, fine ou forte, double (gros points et microréticulation). Le disque est assez souvent fortement pileux, avec quelquefois une longue villosité soyeuse recouvrant entièrement le tégument. Il peut être aussi totalement glabre ou recouvert de squamules ou d’écailles.

Le mésothorax porte la paire de pattes intermédiaires et les élytres. Le dessus du mésothorax est constitué du mésonotum (ou mesotergum) avec une seule pièce visible, le scutellum ou écusson. Celui-ci est toujours bien visible chez les Melolonthinae. Il peut être faible ou important, allongé ou court, ponctué ou non et porter ou non des soies ou des écailles. Le dessous du mésothorax est composé du mésosternum au centre, bordé de chaque côté par les mésépisternes en avant et les mésépimères en arrière (fig. 72).

Certains genres peuvent comporter une apophyse mésosternale plus ou moins importante (Hypopholis Erichson, Eulepida Kolbe, Rhabdopholis Burmeister, Afrolepis Decelle, Byrsalepis Brenske, Hoplosternodes Burgeon).

Le métathorax porte les pattes postérieures et les ailes membraneuses. Sa face dorsale est le métanotum. Sa face ventrale porte le métasternum au centre, avec sur les côtés les métépisternes allongés et les métépimères plus réduits (fig. 72).

3. – Les élytres

Les élytres, fortement sclérifiés, protègent les ailes membraneuses et recouvrent presque entièrement l’abdomen, laissant à découvert le pygidium et quelquefois le propygidium (fig. 61). Les élytres sont composées d’une base (près de la marge du pronotum), d’une marge latérale (côté externe), d’une suture, rebordée ou non (côté interne), d’un calus huméral, d’un calus apical, d’un apex ou partie apicale, d’un disque ou partie centrale, de stries ou côtes longitudinales (présentes ou non), d’intervalles entre les stries (ponctués ou non). Les côtés élytraux sont plus ou moins rebordés et le plus souvent assez fortement ciliés. Le bord externe de l’élytre, replié sur la face ventrale du corps, se nomme l’épipleure. Le disque élytral peut être bien convexe ou aplati, ponctué plus ou moins fortement et recouvert d’une ciliation en général plus fine et espacée que celle du pronotum. La suture élytrale est en général rebordée. Les élytres comportent assez souvent un certain nombre de côtes ou stries plus ou moins visibles ou saillantes. La pilosité élytrale, souvent fine, peut être aussi squamuleuse ou écailleuse et former des motifs (plaques lisses, zones plus pileuses).

Les ailes métathoraciques, membraneuses, translucides, sont fonctionnelles et bien développées chez tous les mâles, ce qui n’est pas le cas chez certaines femelles qui sont brachyptères (rare ches les Melolonthinae, fréquent chez les Pachydeminae). Elles sont de type « cantharoïdien » (fig. 71).

4. – La face ventrale et l’abdomen

Le métasternum peut être transverse ou allongé. Il est le plus souvent recouvert d’une dense villosité fauve plus ou moins longue. Les métépisternes peuvent être au même niveau que les métépimères ou non (Schizonychini). Ils peuvent être étroits (Enariini, Rhizotrogini) ou larges (Pegylini, Leucopholini, Melolonthini). Les métépimères peuvent être minuscules (Rhizotrogini) ou importants (Pegylini, Leucopholini, Melolonthini) (fig. 60).

L’abdomen est composé de 9 segments (fig. 72). Chaque segment est composé d’un arceau dorsal ou tergite et d’un arceau ventral ou ventrite. La face ventrale comporte moins de ventrites (8) que la face dorsale de tergites (9), le premier ventrite manquant ou vestigial. Le dernier tergite visible est le pygidium, l’avant-dernier le propygidium. Les trois derniers stigmates abdominaux sont peu divergents (à la différence des Rutelidae).

La surface ventrale de l’abdomen consiste en six ventrites visibles. Les ventrites visibles I à VI utilisés lors des descriptions correspondent en réalité aux articles III à VIII. Les ventrites abdominaux présentent entre eux une suture effacée ou oblitérée donnant un aspect fusionné. Les ventrites II à IV sont la plupart du temps étroits et égaux. Les ventrites V et VI sont souvent un peu plus allongés, ces deux ventrites étant séparés quelquefois entre eux par une bande membraneuse bien distincte (Pegylini). Le sixième ventrite visible peut rentrer sous le cinquième (Diplotaxini). Il peut aussi être large et bombé (Schizonychini). Les derniers segments de l’abdomen peuvent se replier ventralement, paraissant comme imbriqués l’un dans l’autre. La pilosité sternale est toujours moins abondante que celle du métasternum.

Le propygidium est quelquefois découvert par les élytres. Il comporte d’une façon exceptionnelle, un sillon longitudinal médian (Stenopegylis, Asthenopholis).

Le pygidium, toujours bien visible, peut être horizontal, dans le prolongement de l’abdomen, ou bien fortement vertical et même parfois rentré, recouvrant en partie les derniers ventrites (fig. 62). Le pygidium, de forme variable, peut être fort, plus long que large ou aussi large que long. Il est toujours pileux, cette pilosité pouvant être longue et abondante.

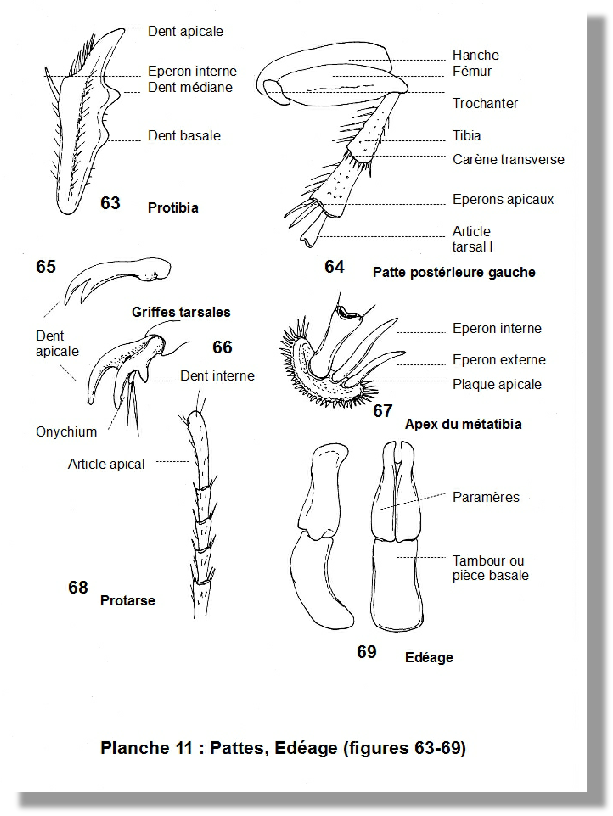

5. – Les pattes

Les pattes sont constituées par les hanches (coxae), les trochanters, les fémurs, les tibias et les tarses.

Hanches antérieures avec une carène transverse interne, subverticales à l’apex (Diplotaxini) ou non subverticales (autres tribus).

Le métafémur, souvent fortement pileux ou villeux, est normalement allongé. Il peut être ovalaire ou fortement arrondi et dilaté.

Le protibia peut présenter deux, trois ou plus rarement quatre dents sur sa tranche externe (fig. 63). L’état tridenté du protibia est initial (caractère plésiomorphe). La réduction (bidenté, unidenté) ou l’augmentation de dents (quadridenté) sont des caractères apomorphes. La première dent ou dent basale, lorsqu’elle existe, est en général plus faible que les suivantes. La dent médiane peut être distante ou rapprochée de l’apicale. La dent apicale, souvent assez allongée, peut être droite et dans le prolongement du protibia ou quelquefois bien courbée et présenter un angle important avec l’axe du protibia. L’ébauche de la dent basale ou un simple renflement à son emplacement ne peuvent être considérés comme une présence de celle-ci. L’éperon interne du protibia est en général présent. Il peut être absent dans certaines tribus ou genres (Enariini, Pegylini, Ceratogonia). Il est situé soit au niveau de la dent médiane soit en avant, soit en arrière. L’absence de l’éperon est un caractère apomorphe.

Les tarses ont cinq articles. L’article apical porte deux ongles ou griffes. Les protarses et mésotarses sont le plus souvent allongés à articles fins, cylindriques. L’article I peut être bien plus long que le suivant. L’élargissement des articles lié à l’augmentation de la densité pileuse interne sont des caractères dérivés ou apomorphes (Metapogonia, Ceratogonia). Les métatarses ne présentent jamais d’articles dilatés et touffus en dessous. L’article I du métatarse peut être bien plus long que le II ou plus dilaté que les articles suivants. Présence d’un onychium à l’article V du tarse (absent chez les Hopliidae).

Les mésotarses et métatarses peuvent être très allongés.

Le mésotibia, souvent plus fin que le métatibia, n’est jamais dilaté, souvent allongé. Il peut comporter, sur sa face interne, une carène transverse plus ou moins entière. Il peut ne présenter, rarement, qu’un éperon apical ou son absence.

Le métatibia, avec une échancrure apicale au dessus du point d’insertion des deux éperons terminaux, souvent bien pileux, est soit allongé, fin, non élargi à l’apex ; soit triangulaire et élargi à l’apex ; soit très court et très fortement dilaté à l’apex. Il comporte ou pas, sur sa face interne, une carène transverse médiane, complète ou incomplète. L’absence d’une carène transverse est un caractère apomorphe. Les éperons terminaux, au nombre de deux et contigus (à la différence des Sericidae), peuvent être fins et égaux ; subégaux avec l’interne plus long ou plus dilatés ; fortement dilatés et différents avec l’interne toujours plus fort (fig. 67). Chez les taxons africains, les éperons terminaux sont contigus, avec à côté d’eux l’attache du premier segment tarsal. Les taxons qui possèdent un métafémur dilaté, ovalaire, ont en général un métatibia court et dilaté à l’apex et des éperons terminaux dilatés.

Les griffes des tarses sont le plus souvent égales (fig. 66). Celles du protarse peuvent être inégales ou différentes. Toujours deux griffes au métatarse (à la différence des Hopliidae). Les protarses peuvent aussi présenter des griffes différentes, l’une simple et l’autre denticulée. Les griffes des méso- et métatarses sont toujours égales. Elles peuvent être simples, sans denticule ; ou comporter un denticule interne en position médiane ou plus ou moins basale ; ou paraître incisées à l’apex, le denticule interne étant parallèle à l’axe principal de la griffe (Schizonychini) (fig. 65). La griffe simple est un caractère primitif ou plésiomorphe. C’est l’état initial du caractère. Les états successifs évolués sont : l’incision fine de l’apex de la griffe ; la séparation de celle-ci en deux denticules s’éloignant progressivement l’un de l’autre et devenant de moins en moins parallèles ; le denticule interne proche de la base de la griffe et formant un angle droit avec celle-ci. Les griffes inégales ou différentes sont également des apomorphies.

6. – Les organes génitaux

L’appareil génital externe mâle est constitué par l’édéage (aedeagus) qui comporte une pièce basale impaire : la phallobase (tegmen) et deux lobes chitinisés apicaux : les paramères (fig. 69). Ceux-ci, très variables d’une espèce à l’autre, peuvent être symétriques ou non, longs ou courts, avec un apex affiné, globuleux ou portant des diverticules. Le rapport taille de l’édéage / taille du corps est très variable selon les genres et l’édéage peut occuper jusqu’à la moitié de la cavité abdominale.

La morphologie externe de l’édéage permet toujours, chez les Melolonthinae, la détermination au niveau de l’espèce mais ne permet pas de distinguer les genres.

6. – Autres caractères

Le corps peut être court, globuleux (Apogonia), ou allongé ; élancé (Hoplosternodes) ou massif (Brachylepis). La taille est variable. Les Diplotaxini présentent des espèces de petite taille, certaines ayant moins de 10 mm. Par contre, chez les Leucopholini, certaine espèces peuvent dépasser les 30 mm et atteindre 36 mm (Pholidochris). La coloration du corps va du jaune pâle au brun foncé parfois rougeâtre. Les coloris vraiment métalliques n’existent pas chez les Melolonthinae africains mais peuvent présenter des reflets irisés chez certaines espèces du genre Apogonia. Le tégument peut être brillant ou mat selon la ponctuation ou bien présenter un aspect pruineux (Camerunopholis, Ramilia). L’avant-corps (pronotum et tête) ainsi que les appendices (pattes) sont souvent plus foncés.

7. – le dimorphisme sexuel

A la différence des Pachydeminae, les femelles des Melolonthinae présentent peu ou moins de différences avec les mâles. Les différences portent, en général, sur les caractères suivants : Corps plus fort et massif, plus élargi. Clypéus plus important. Dernier article des palpes maxillaires plus court. Massue antennaire plus courte ou globuleuse, comportant souvent moins d’articles que chez le mâle (Melolonthini). Elytres courts, découvrant le propygidium. Protibia fort, à dents fortes et apex plus arrondi. Tarses plus courts. Métafémur court, souvent globuleux. Métatibia fort, bien élargi à l’apex. Griffes des tarses plus faibles.

Morphologie des

Melolonthinae afrotropicaux